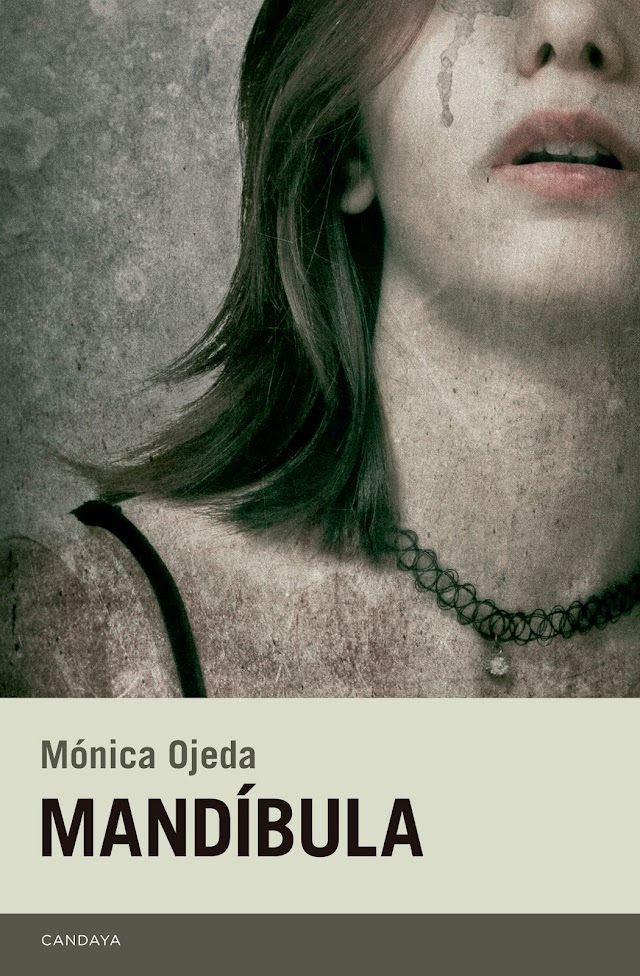

Mandíbula, Mónica Ojeda

Mónica Ojeda despliega en Mandíbula una audacia lingüística y compositiva que se vuelve densa, de una agilidad oscura y voluntariosa al principio. Como si quisiera que su escritura tuviera un carácter fundacional, como si quisiera navegar ese riesgo en coherencia con el nuevo estado del ser: anulado, inhabilitado, bajo un secuestro como punto de partida desconcertante y estimulante. El lenguaje, que busca con insistencia la expresividad en las asociaciones inesperadas, trasluce al principio la búsqueda más que el resultado, un exceso de ganas. Se antoja prolijo, laborioso, fatigoso, previsiblemente efectista, fríamente generacional, tortuoso de incisos y explicaciones. Un efecto colateral, quizás, de ese ímpetu maxilar con que uno se lanza al libro. Todo resulta un tanto de manual, demasiado atemperado, inauténtico, poco convincente. Y no es cuestión de verosimilitud sino de gracia. Pero, después se sabe, no es más que un momento valle a la espera del remonte, que acontece en el capítulo 4 o 5. Es curioso ese sentido de la afinación en la propia novela, cómo cuesta hacer sonar la sinfonía, como si quisiera llevar a la práctica las palabras de Fernanda: «qué divertido es chocarse contra todo lo que importa».

En el contexto de un colegio bien y solo para niñas, Mandíbula ofrece un intenso retrato de la adolescencia amotinada, convulsa. Las púberes arrastran un fantasma decimonónico, un gótico sureño les carcome las uñas, niñas son pero también trágicas. Los adultos no le van a la zaga. Simplemente han profesionalizado el horror. Ese es el cuadro. La ambientación. Y aquí alza el vuelo el pájaro de la escritura, en lo cínico, en lo descarnado y lo descarado. Y en la trabada técnica de artesanía narrativa. Las alumnas, enfants terribles repitiendo el trance de estar viviéndose en la inmensidad; los profesores, los antihéroes jorobados, monstruitos esquinados en su desfile del tostón de la vida (¡ennui!): «el aburrimiento es el conocimiento del mundo a través de una pizarra (…) O a través de un libro. O a través de las palabras. El mundo se conoce con el cuerpo». Por la narración se cuela el discurso pedagógico, lo ominoso de los centros de enseñanza, erráticos, despóticos y patibularios, como hachazos en el rojo del mundo, enemigos de la vida. Y la vida es un torbellino ciego y encamisado.

Fernanda tiene un combo completísimo. Su adolescencia es de manual en la enciclopedia de los modernos trastornos adolescentes, de causas ambientales, genéticas y cósmicas. Como diría Corcobado, una tormenta de tormentos. Se unen infancia y crueldad y tenemos el thriller que se nos desmenuza por lo fragmentario, a modo de puzle en marcha para echarnos un rato de negrura y perversión. Es un juego el que nos propone Mónica Ojeda donde la rareza alimenta un monstruo inabarcable que conjuran las niñitas, subproductos de la vida elitista de sus papás hiperestresados, sobreprejuiciados, renegridos de quistes mentales, absortos en su mundanidad clase alta tan proclive a ejemplarizar el mal por la vía del escarmiento. El desacato de las niñas es la torcedura moral de los padres, su extensión gamberra, negrísima, brumosa, vil y tenaz. Jugar a ser malas. El juego del mal, reconfortante y cristalino, innecesariamente hermoso: «Solo si es peligroso tiene sentido».

La vida de estas adolescentes constituye un oscuro canto al mal, a lo gratuito de la humillación y el sufrimiento infringidos. Un masoquismo de autolesiones, cierta fijación en lo escatológico, como si les urgiera demostrar el extremo fatídico en oposición a la corrección de su cara a junto al confort familiar. Se han construido un fight club a su medida, entre lo gore, lo gótico y lo nihilista, en medio de una violencia bíblica que le da el soporte mitológico, un respaldo teórico y poético que parece dictado por un dios tan torturado como libertario. Esta confrontación, cruda, persistente y casi sádica, remite a una concepción filosófica de la existencia como organicismo que tiene en el desgarro su principio vital. Este escenario de violencias adolescentes, por tanto, sirve también de mesa de ajedrez donde se miden potencias incontenibles. Una partida hermosa y trágica, a medida de la propia existencia que queda recogida en la imagen de la mandíbula: «El amor empieza con una mordida y un dejarse morder».

Somos naturaleza salvaje intentando manifestarse. Cronos, Medea o Edipo. Lo horrendo nos conforma instintivamente, nos sacude un nervio, un pinzamiento atávico nos agarrota. Desvelados por la tentación cainita. Fascinados. Eso es Mandíbula, un libro de aliento genésico en su misión de mostrar la intensión intolerable del alma humana. Un libro punk que compendia horrores muy Bataille y muy Sade: maternidad caníbal e incestuosa. Ese estado de lucha es prelógico, antecede al logos: «las palabras eran una ficción melindrosa y mezquina, una trampa que ocultaba el caos orgánico con una falsa dramaturgia de orden».

Poco a poco Fernanda deja paso a Annelise, quien finalmente oficia como maestra de ceremonias en este round entre la lógica de la mente y la lógica de los sentidos. Annelise, por cierto, es muy Cioran: «a veces me gusta imaginar que el universo es el cadáver de Dios descomponiéndose. (…) Que fuéramos solo eso: la enorme y flotante carroña de Dios». El secuestro de Fernanda es venganza y ajuste de cuentas, pero también es un pigmalión demente, fruto de un abrumador estado de sensibilización ante el mundo, de sentir el miedo en cada órgano hasta crear la belleza trágica del amor. El amor mutilado, de respiraciones vastísimas, es el armamento de este libro que merodea más por lo poético que por lo sórdido. Aprendices del Fight club, de la familia Manson o del Club de los poetas muertos, aspirantes a Norman Bates, el club de Annelise y Fernanda amalgama la poesía y la demencia, un totum revolutum caótico, formidable y cortante como un puñal de luz: «vivir y morir eran la misma cosa ocurriéndole a la vez, a cada segundo». Este libro haría las delicias de Freud y compañía.

El propio libro establece niveles de lectura, incluso cauces interpretativos. Del simbolismo oscuro de Annelise al psicologismo de sus trastornos, donde se incluye Miss Clara. Además, las relaciones torcidas madres-hijas, la institución educativa como mecanismo de control y represión. Todo conduce a un delirio que se autojustifica, como un crimen simbólico para erigirse como sujeto desarticulado, exsujeto, antigua vibración, desposeída, feroz, arrojadiza. Es necesario atender a un sentido sagrado para explicar el tumulto, la locura, la sevicia. Quizás esa es la pista, que la humanidad no tiene por qué atenerse a ningún principio lógico, que no hay un propósito, ni un camino, ni un mapa. Que todo es empuje, impulso, salto, un dentellar de huesos, una lucha sin sentido, una portentosa y agónica mandíbula. El caos es el primum movens, la entropía es el único dios posible. El secuestro es, entonces, la privación total de una libertad desaforada. Un maternalismo extremo que nace de la extrema orfandad.

Mónica Ojeda tiene querencia por la freak parade. Aquí el mundo de las creepypastas, entre el noir y el terror psicológico ambientado en una adolescencia hiperatormentada, el melodrama psicológico madre-hija, a lo Ingmar Bergman en psicótico, a lo Haneke en modo Rebelde Way. El libro contiene un ensayo encubierto sobre el horror y la literatura del horror, desde Poe a Lovecraft. Annelise expone toda una cosmovisión: «llamo Dios blanco a la blancura que se manifiesta en los cuerpos en edad blanca». Nace de una revelación, de una teosofía blanca: un ateísmo revelado con toda la crudeza, pues a partir de ahora la existencia queda reducida a su esencia de violencia gratuita y estéril, un estado de insignificancia y desamparo a escala universal. Al tomar conciencia de esto, sobreviene el horror. Annelise ha caído en un existencialismo radical, una aporía paralizante: «saberse hormiga, a punto de morir a cada instante como la cría de un cocodrilo en la mandíbula de su madre, es vivir dentro del horror blanco». Miss Clara y Annelise están unidas por esta revelación de un horror muy carnal y muy físico, especialmente pródigo en la eclosión adolescente. La complejidad filosófica de Annelise la excede, el personaje viste un traje demasiado abstracto y profundo, y este es otro de los desequilibrios de Mandíbula, un libro abiertamente guiado por la desmesura donde, por cierto, apenas hay personajes masculinos. Este existencialismo está atravesado por la sensibilidad de género que también arma un libro que, amén de novela de formación también cabría adscribirla a la etiqueta de novela de tesis. El reconocimiento y la denuncia de los abusos que sufre la mujer y que deforman y torturan su psique maniatada por el miedo, la vergüenza y la culpa. La experiencia del sexo arranca ya sucia y jibarizada.

Se alarga, se posterga el nudo, como por exigencias del guion, como si una escaleta encorsetara innecesariamente el ritmo denso del relato. La densidad era el ritmo. Todo el envoltorio de voces narrativas, de retardamiento, de justificaciones, parecen jugar en contra del propio relato. Como si hubiera encontrado un cauce demasiado artificioso, al reclamo de lo artístico y en detrimento de lo puro. En este sentido, recuerdo Caballo sea la noche, o Casas vacías, más equilibrados pero sin perder un ápice de profundidad. Y, sin embargo, es manifiesto el gusto de Mónica Ojeda por enredar: voces, palabras, tramas. No debe entenderse, pues, como defecto sino como elección estilística, plenamente consciente y deliberada. El estilo es el fondo, porque lo calca y lo alumbra, en Mandíbula, una abigarrada colección de historias perturbadoras que han confluido en un artefacto literario de género, creado para el culto y bien engastado en la tradición literaria del terror filosófico. Como los anillos de un árbol o las venas de un brazo. Un libro que acaba entonando, trenzando los hilos de la trama con una sugestión formal llena de aciertos, como la imagen que le da título y que construye el libro, esa mandíbula que condensa la naturaleza anfibia del ser humano.

Comentarios

Publicar un comentario