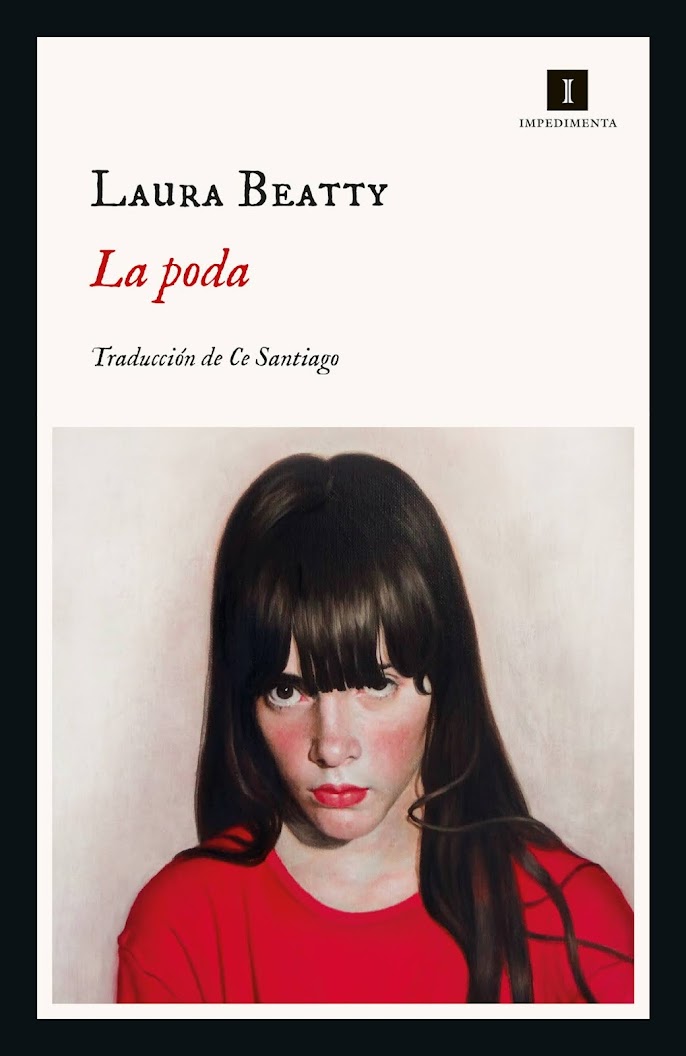

La poda, Laura Beatty

Una llamada telúrica que pone el punto de mira no solo en lo que tiene de comunión espiritual con la naturaleza, sino también en lo que comporta de rechazo y expulsión de un paraíso corrupto. El aliento genésico nos traslada a una Eva ambivalente (inmaculada pero portadora de la semilla del mal) que redescubre, soledad y sufrimiento mediante, una paz relativa. Por la bondad llegan los sucesivos intentos de Adán, con quienes Anne, nuestra Eva, comparte marginalidad y a veces cierta lentitud existencial. Y el mal, inextirpable, presente en la hostilidad del medio natural primero y, luego, puro y acendrado, en el semejante, el prójimo, empezando por la propia familia, un obstáculo aquí para ese encuentro con el yo profundo que viene a simbolizar la huida al bosque.

El bosque representa lo más profundo y lo más oscuro de uno mismo hasta que pasa a representar justo lo opuesto: la belleza interior. Arrojarse a él o ser empujado a él, es ya un inicio, el inicio de una salvación. Anne renuncia a su pasado y se va, se adentra en lo desconocido, afronta el peligro de la única forma posible: hermanándose con él, convirtiéndose ella misma en peligro, en la marginada, la apestada. Deberá trabajar, pasar penurias, sufrir. Deberá comenzar de cero como lo haría la primera mujer expulsada del paraíso.

La enseñanza es clara: si no reunimos el valor y el impulso necesarios, nos vaciamos, nos morimos. Pero la que emprende Anne no es una huida de cualquier forma, hay que abandonar toda comodidad, hay que competir con el pájaro, desafiar al zorro. Construirse la casa con hierba y barro, hay que aprender de las ardillas. Y pasar frío, empaparse, desesperarse.

Lo que Anne emprende es un viaje espiritual en toda regla. El único, el viaje por excelencia. Por este motivo Anne viene a erigirse en símbolo de esa pulsión íntima que todos sentimos de lanzarnos al bosque que llevamos dentro para re-construirnos así por fuera. Anne no conoce el nombre de los pájaros, de los animales, de los árboles. La relación que establecen es prelógica. Temor, aprendizaje, comprensión, compasión. Es decir, para encontrarnos, hemos de violentar nuestro pasado, nuestra comodidad y, además, el propio conocimiento que tenemos del mundo. Solo así nos refundaremos a él. Observándolo como una absoluta revelación.

Todo sobra. Con quince años Anne huye de su familia caótica y se adentra en el bosque. Allí, sumida en soledad, encuentra su voz interior, que es silencio, mudez, que se confunde con los sonidos de un bosque que acaba acogiéndola, aceptándola en su misterio, como una prolongación, como una igual. Dafne, hojas y ramas. También perseguida y herida por un amor que no encuentra donde posarse, que también sobra pero que la va configurando en su despertar a la vida desde un rincón del mundo.

El progresivo e intenso conocimiento de la naturaleza, que es práctico y no teórico, rezuma un trasfondo moral. Resitúa las cosas en un orden primigenio, con toda su poeticidad, pues, como en la Biblia, el lenguaje poético es el medio no para revelar la verdad sino para inculcar la virtud. Aquí una virtud de helechos y cernícalos, de musgo y anillos del árbol. Un lugar donde no cabe la mentira, ni la velocidad ni la maldad.

Todo el libro sangra armoniosamente esta moral ingenua del alejamiento, este canto natural en huida del autoproclamado mundo civilizado para replegarse en uno mismo. El bosque es el lugar y el medio para el repliegue. Lo mundano se vuelve gracia natural y cuerpo y espíritu hallan una rara comunión con lo circundante, como si ellos fueran lo circundante, cuerpo y espíritu, padre e hijo. Y la madre: la razón en los huesos, desvestida, superada quizás por un conocimiento intuitivo superior.

Finalmente, Anne se ha convertido en un ser que está atento a lo pequeño: inservible para la comunidad, peligroso. Su comunidad es el bosque, que es el mismo y es distinto. No el bosque explotado sino el bosque que ofrece refugio, sustento, hogar. Y entonces la destrucción. El mal. La culpa. El ciclo de la vida, desfigurado por el hombre con su ocio invasivo. El bosque explotado, expoliado, cercenado. El instinto aplastado por la razón.

En La poda Laura Beatty viene a decirnos que hay dos formas de podar un bosque. Es decir, de relacionarnos con el mundo. Una, en comunión con él (con nosotros); otra, agrediéndolo y explotándolo (explotándonos a nosotros). Estas dos maneras de ser y de estar en el mundo son indisociables. Como dice Pablo d’Ors en La biografía de la luz, el espíritu y el instinto van siempre de la mano, el uno sin el otro simplemente no puede existir. Los cuarenta días de Jesús en el desierto, de ayuno y tentaciones, o el viaje circular de Siddharta. Renacida, Anne, tras su éxodo, pacificada en esa imagen mariana final que precipita la caída, está preparada para la crucifixión. Ya sabe el misterio: el bosque es el custodio de una esencia que hemos perdido, memoria de algo que no recordamos. Ella sí.

Comentarios

Publicar un comentario