Pequeñeces de la vida

"Por primera vez en la vida se encontraba de manera tan brutal con la mentira cara a cara; hasta entonces no había sabido que en este mundo, además de peras dulces, de empanadas y de relojes caros, existen muchas otras cosas que, en el lenguaje de los niños, no tienen nombre."

Así termina el relato «Pequeñeces de la vida», de Anton Chéjov. Este corolario con forma de moraleja va precedido por el caso del niño Aliosha, que se ve traicionado por un adulto en su promesa de guardar el secreto sobre los encuentros con su padre a espaldas de su madre. El adulto, Nikolái Ilich, que mantiene una relación con la madre separada, escenifica un ataque de celos aderezado con un pueril egotismo masculino; sin ningún pudor por humillar al niño Aliosha revelando su secreto, centra la situación en su dignidad mancillada.

Aliosha aprende así que "existen muchas otras cosas que, en el lenguaje de los niños, no tienen nombre"; es decir, aprende que hay un lenguaje de los hombres opuesto al lenguaje de los niños. Un lenguaje es un sistema de signos establecidos para lograr la comunicación. Es la definición cándida y aséptica. El hombre la estira como una goma y la redefine como un laberinto de máscaras por el que perderse a sí mismo y a los demás. Sin duda, el niño Aliosha ha aprendido una gran lección.

El lenguaje de los hombres es la mascarada para su instinto de aniquilación total, que supera incluso al natural instinto de supervivencia en continuidad e intensidad. Los habitantes del planeta Tierra ya consumen y producen basura a un ritmo tres veces superior del que soporta el planeta que los acoge. Un huésped tan poco considerado, capaz del cinismo necesario para mediatizar y convertir en rutina poco interesante una decapitación humana (sea real o falsa, como decía Baudrillard, se consume como realidad).

Esa terquedad maquinal por poner fin a cuanto le rodea se manifiesta en las pequeñeces de la vida, situaciones grotescas y familiares, exentas de toda gloria pero glorificadas hasta la extenuación por nuestra nostalgia en presente que no busca sino elevarnos a héroes, los más desdichados y solitarios héroes en la novela de nuestras vidas.

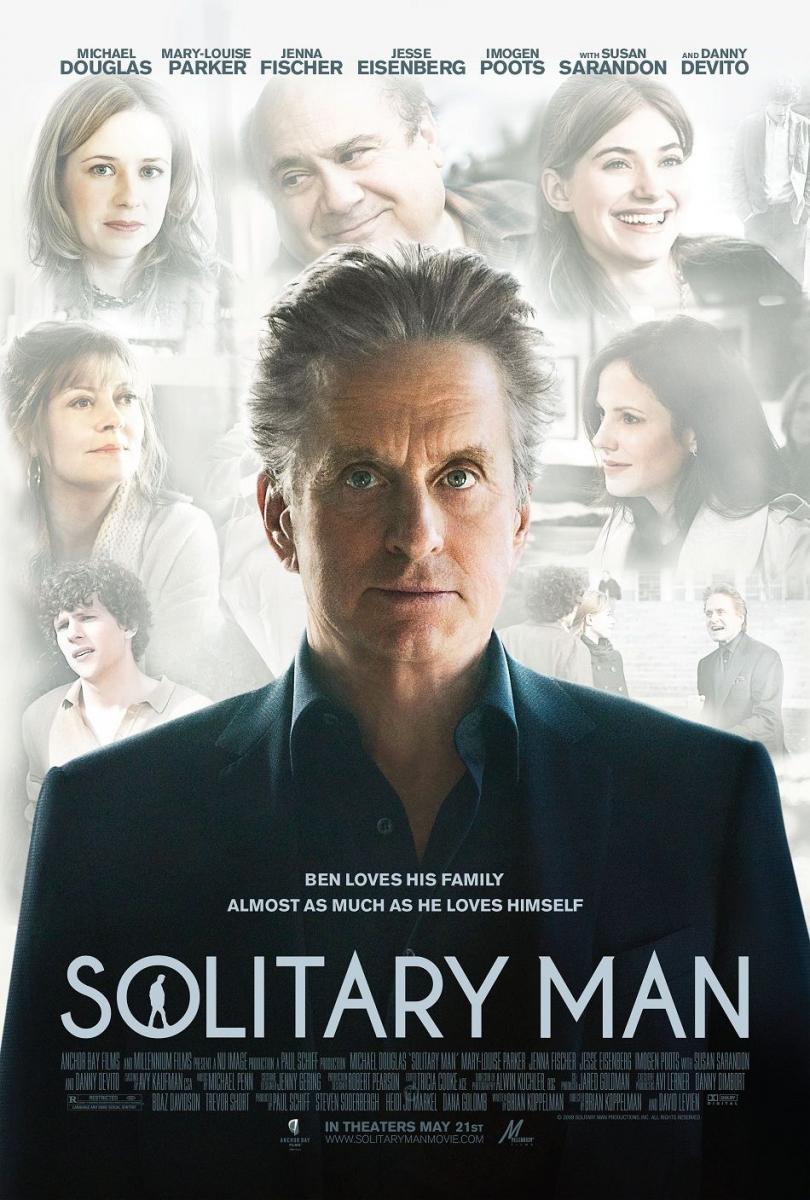

Estos personajes, tan fácilmente asumibles, aparecen de cuando en cuando por el cine y la literatura, produciendo siempre una media sonrisa de reconocimiento en los personajes que se ven retratados desde el sofá de su casa. El inolvidable Wilson, de Daniel Clowes, hombre mediocre, cínico y profundamente mezquino; el tragicómico y entrañable justiciero enmascarado de Super; Michael Douglas en la reciente Un hombre solitario, película que ofrece como mayor atractivo la identificación entre personaje y actor en esa calamidad humana del hombre de éxito venido a menos que no quiere asumir su bancarrota en todos los niveles posibles de la vida.

El hombre es un lobo para el hombre y una hiena para sí mismo. Un torpe funambulista que continuamente se pasea por el alambre, como si vivir consistiera precisamente en verle la cara al abismo una vez al día. Andrés Hurtado, el protagonista de El árbol de la ciencia, hablaba de ese abismo que queda siempre abierto, como una herida que no cierra y que sabemos que volverá a abrirse más pronto que tarde. Nietzsche, tan cerca del «bronco individualismo barojiano» –en palabras de Ortega–, lo enunció mejor: cuando miras largo tiempo un abismo, el abismo acaba mirándote a ti.

Parafraseando a Chéjov, terminaré diciendo que por qué sucede esto o cómo se le explica todo esto a un niño de ocho años, es una cuestión en la que ni ganas tengo de pensar.

Comentarios

Publicar un comentario